Die Arbeitswelt der Gegenwart ist hochgradig automatisiert und digitalisiert. Die Arbeitskräfte benötigen Wissen über die Nutzung diverser Technologien und Anwendungen. Die sogenannten 21st-century-skills überschreiten das Niveau reiner Fachkompetenzen und beinhalten Aspekte wie kritisches Denken, Problemlösung, Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit und digitale Kompetenzen. Die Fachkräfte der HWS verstehen die modernen gesellschaftlichen Anforderungen und unterstützen die Schüler*innen dabei, die Fähigkeiten und Qualifikationen zu entwickeln, die sie zu den Innovatoren von morgen machen, indem sie ihnen praxisbezogene, schülerzentrierte und forschungsorientierte Lernerfahrungen bieten.

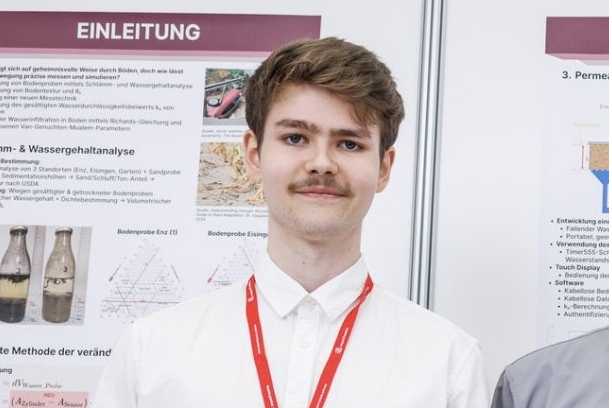

In einem Interview mit seiner Mathematiklehrerin Frau Dr. Wong spricht der erfolgreiche Abiturient Colin Djerdak über die Vorbereitung auf dynamische Arbeitsumgebungen sowie über flexible und innovative Qualifizierungsformen.

Colin Djerdak, TG-Abiturient mit IT-Profil, künftiger Dual-Student bei der SAP

Neben dem Fachwissen wird die Vorbereitung auf den Eintritt in die Arbeitswelt schon immer als wichtiges Ziel für die HWS-Abiturienten angesehen. Schüler*innen benötigen besondere Kompetenzen, wie das Bewusstsein für Chancen und Bedürfnisse sowie den Umgang mit Projektmanagementprozessen, um sich karrieretauglich zu zeigen. Daher bringt ein Dualstudium viele Vorteile mit, denn die Studierenden verbringen Zeit an der Hochschule, um theoretisches Wissen zu erwerben, und Zeit im Unternehmen, um praktische Fähigkeiten zu entwickeln.

Frau Wong: Colin, du startest deine Karriere mit einem dualen Studium bei SAP! Dabei wirst du Informatik an der Hochschule in Karlsruhe studieren und Praxiserfahrung in der Firma sammeln. Wie werden die schulischen Kompetenzen in Mathematik und im Profilfach zusammen mit der Projekterfahrung, die du außerhalb der Schule entwickelt hast, für dein Studium vorausgesetzt?

Colin: „Die Kombination aus schulischer Bildung und intensiver Projekterfahrung gibt mir die Sicherheit, den Anforderungen des dualen Informatikstudiums bei SAP nicht nur gerecht zu werden, sondern diese auch aktiv mitgestalten zu können. Ich habe gelernt verantwortungsbewusst zu arbeiten, technische Probleme lösungsorientiert zu analysieren und den Nutzer immer im Fokus zu behalten. Mein Weg zeigt auf, wie viel Potenzial in schulischen Inhalten stecken kann, wenn man sie mit eigenen Ideen verknüpft und konsequent weiterentwickelt. Diese Verbindung aus Theorie und Praxis, welche für mich persönlich essenziell ist, motiviert mich, den nächsten Schritt mit Begeisterung und Professionalität zu gehen.“

Frau Wong: Eine der wertvollsten Fähigkeiten am Arbeitsplatz ist es, ein Projekt zu leiten. Die Arbeitgeber erwünschen sich Fachleute, die Projekte entwickeln, Bedürfnisse und Parameter ermitteln, Benchmarks setzen, Fortschritte überwachen und Entscheidungen zum Zielerreichen treffen. Du hast dir diese Kompetenzen selbst angeeignet. Beschreibe bitte dein Projekt, das du über Jahre entwickelt hast.

Colin: „Im August 2020 begann ich als alleiniger Entwickler mit der Entwicklung von Bandenkick, einer E-Sports-Plattform für virtuelle EA FC Teams im „Clubs“- und „1vs1“-Modus, welche für jedermann unter „www.bandenkick.de“ zugänglich ist. Unser Ziel war es, Amateur- und semiprofessionellen Teams eine strukturierte Liga-Umgebung mit digitalen Services zu bieten. Unter anderem können sich Spieler registrieren, Teams gründen oder ihnen beitreten, während Administratoren beispielsweise Ligen verwalten und Spielpläne mithilfe eines Kantenfärbungsalgorithmus generieren können. Die Anwendung basiert auf einem LAMP-Stack: Im Backend setze ich auf PHP, im Frontend standardmäßig auf HTML, CSS und JavaScript. Die Datenhaltung erfolgt über mehrere MySQL-Datenbanken, wobei komplexe Abfragen, Normalformen und eine sichere Benutzerverwaltung eine zentrale Rolle spielen. Ein besonderer technischer Aspekt ist die automatisierte Auswertung von Spieldaten: Nach jedem Spiel laden die Teams Screenshots aus EA FC hoch, welche eine KI analysiert und die Daten als JSON zurückgibt. Die gewonnenen Informationen, wie Spielstatistiken, Aufstellungen, Positionen und Bewertungen, werden strukturiert in der Datenbank gespeichert und fließen anschließend in dynamisch berechnete Statistiken und Leistungsprognosen der Teams und Spieler ein. So entwickelte sich aus einer Idee ein professionelles System mit echtem Nutzermehrwert und hoher technischer Komplexität, das heute tausenden registrierten Spielern und hunderten Teams ein neues Zuhause bietet.“

Frau Wong: Du hast dich im Auswahlverfahren für ein duales Studium bei SAP gegen über 3000 andere Bewerber durchgesetzt. Welche Kompetenzen waren in den Gesprächsrunden entscheidend?

Colin: „Die Arbeit an Bandenkick-Projekt hat mir gezeigt, wie akademisches Wissen praktisch angewendet und kontinuierlich erweitert werden kann. Dadurch habe ich gelernt Projektverantwortung zu übernehmen, agile Prozesse zu nutzen und komplexe Systeme eigenständig zu strukturieren, was Fähigkeiten sind, die weit über den schulischen Rahmen hinausgehen. Dieses Wissen war für mich entscheidend, um im Auswahlprozess für ein duales Studium bei der SAP SE im Bereich Informatik erfolgreich zu sein. In mehreren anspruchsvollen Gesprächsrunden wurden sowohl technisches Know-how als auch Soft Skills wie Zielorientierung, Eigeninitiative und Kommunikationsfähigkeit geprüft. Durch meine fundierte Vorbereitung, welche sowohl in der Schule als auch im Projekt stattfand – konnte ich mich schlussendlich gegen viele meiner Mitbewerber durchsetzen. Darüber hinaus habe ich gelernt, meine eigenen Stärken, Interessen und Werte klar zu erkennen: Kreativität im Problemlösen, Ausdauer in der Umsetzung und ein starkes Interesse an der Digitalisierung von Prozessen. Dieses Selbstverständnis bildet eine wichtige Grundlage für meine zukünftige Karriere.“

Frau Wong: Die Fächer des IT-Profils an der HWS sind eine solide Grundlage für die Theoriephasen an der Dualen Hochschule in Karlsruhe. Welche Inhalte und Kompetenzen hast du im Profilfach erlernt?

Colin: „Durch die schulische Bildung an der HWS, insbesondere im Profilfach Informatik, wurde mir ein solides Fundament vermittelt. Themen wie Datenbanken, Webentwicklung, Netzwerke, OOP und IT-Sicherheit wurden praxisnah unterrichtet und konnten direkt auf mein Projekt angewandt werden. Besonders hilfreich waren schulinterne Projekte, bei denen wir teamorientiert arbeiteten, Feedbackprozesse durchliefen und lernten, IT-Lösungen zielgerichtet zu planen und umzusetzen. Diese Kompetenzen wurden nicht nur fachlich, sondern auch methodisch geschult, wie etwa durch Pair Programming, Projektarbeit und Präsentationen.“

| Marinela Wong